En 1961, en un famoso texto a propósito de Kapó (1961) del italiano Gillo Pontecorvo, filme en torno al Holocausto cuya aproximación al tema despertaba más de una sospecha, Jacques Rivette escribía una acalorada argumentación sobre la dimensión ética de la forma cinematográfica. Su postura apelaba y sostenía que debía existir una conciencia permanente sobre la persona tras la cámara y el poder de sus decisiones: “Hacer una película es, pues, mostrar ciertas cosas, es al mismo tiempo, y mediante la misma operación, mostrarlas desde un cierto ángulo, siendo esas dos acciones rigurosamente indisociables”[1]. Esta aseveración y su debate consecuente abrieron un campo inabarcable para la discusión y análisis del cine. Casi sesenta años después, su veredicto —convertido en autoridad para algunos y perorata moralina para otros— sigue levantado preguntas. ¿Es la forma un capricho o acaso encierra intenciones morales? ¿La experiencia estética puede desentenderse de la responsabilidad ética? ¿Qué papel juega la mirada del cineasta y sus interpretación de la realidad?

En la popular —aunque difícil de sostener— distinción comercial entre el cine de ficción y el cine documental surge un dilema que recae también en la forma. Las convenciones a este respecto han hecho creer que la exploración formal está reservada exclusivamente para el llamado cine de ficción, mientras que, en el imaginario general, el cine documental se reserva para sí la presunción de objetividad y verdad, eludiendo la idea de que hay un individuo tras la cámara construyendo un discurso, cualquiera que este sea. Contrario a esta idea, como en ningún otro género, en el autodenominado cine documental la forma no es sólo una decisión estética, sino también y por sobre todo, política.

Si hacemos un recorrido por el amplísimo abanico de tópicos que el documental contemporáneo abarca, se hace evidente que la exploración formal no corresponde a la diversificación temática; en su mayoría, los documentales se limitan a plantear un conflicto, entrevistar a los involucrados —talkingheads—, y presentar una conclusión. Ya sea que se trate de documentales biográficos, históricos o de denuncia social, la mayoría de ellos, podríamos especular, carece de una consciencia de la forma pues su interés principal, prácticamente único, se reduce al panfleto. El apuro se complica cuando deciden enfocarse en problemas de difícil manejo: la muerte, la discriminación y la migración, entre otros tantos.

Si hacemos un recorrido por el amplísimo abanico de tópicos que el documental contemporáneo abarca, se hace evidente que la exploración formal no corresponde a la diversificación temática; en su mayoría, los documentales se limitan a plantear un conflicto, entrevistar a los involucrados —talkingheads—, y presentar una conclusión. Ya sea que se trate de documentales biográficos, históricos o de denuncia social, la mayoría de ellos, podríamos especular, carece de una consciencia de la forma pues su interés principal, prácticamente único, se reduce al panfleto. El apuro se complica cuando deciden enfocarse en problemas de difícil manejo: la muerte, la discriminación y la migración, entre otros tantos.

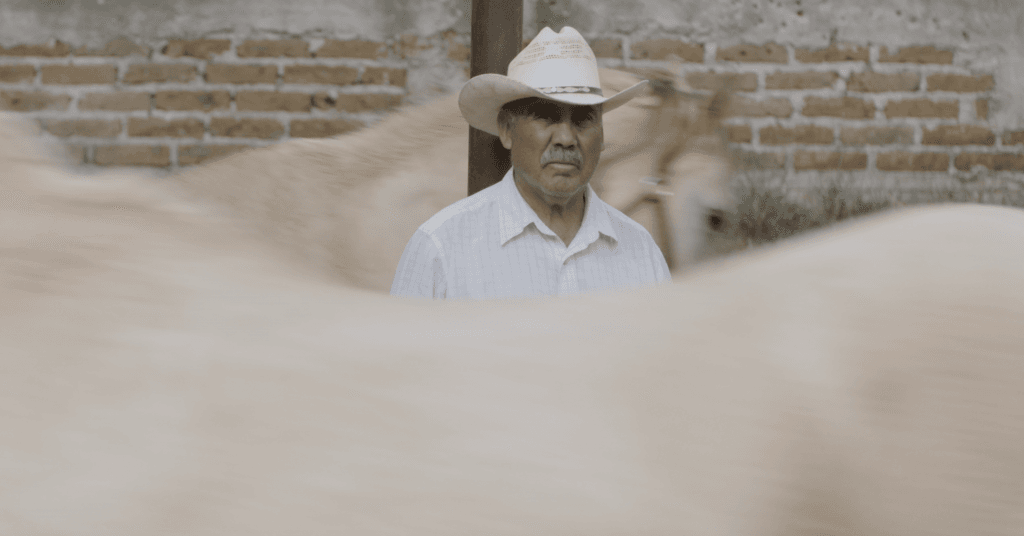

El cine del director mexicano Juan Pablo González pareciera comprender y trabajar sobre estas posibilidades; en Las nubes (2017), por ejemplo, el artilugio pareciera reducirse a lo mínimo: una mirada flota a mitad del encuadre gracias al reflejo de un parabrisas, mientras el relato oral del hombre que conduce se complejiza y dibuja una realidad difícil de habitar; su mirada revela a un padre que ansía consuelo. Con esa misma sensibilidad se ordena Caballerango (2018), filme que retrata el cotidiano de Milpillas, en Atotonilco el Alto, Jalisco, un pueblo en la provincia rural mexicana, cuya particularidad recae en un inexplicable auge del suicidio de adultos jóvenes de la región. No obstante, el tema no se enuncia, por el contrario, se filtra de a poco, casi con pudor, pero no porque le asuste sino porque pareciera haber comprendido de los familiares a los que entrevista que, tras la muerte abrupta de un ser querido, el tiempo transcurre de otra forma. La cinta, de encuadres fijos y planos largos, recorre el pueblo y sus costumbres de manera silenciosa. La tensión se acumula y estalla al menor movimiento pero sin optar, en ningún momento, por el simbolismo o el drama fácil.

En Caballerango la muerte se hace presente a cada momento, —el ganado en sacrificado a plena luz— pero su presencia apenas se nombra, evidenciando una torcida relación con ella. El suicidio, en cambio, sí cobra un cariz distinto, mucho más existencialista y no tanto como consecuencia de la crisis económica o falta de oportunidades. El filme desvincula el tema del problema propio de las grandes ciudades y lo lleva a un contexto en el que deja de ser certeza y vuelve a convertirse en pregunta. En ese sentido es que la película destaca precisamente porque su aproximación formal al tema no se propone responder nada, sino profundizar en un sentir específico.

Por su lado Srbenka (2018) filme croata de Nebojša Slijepčević, revela un doble ejercicio para aproximarse mejor a otro tema de difícil densidad: los rezagos ideológicos de la guerra en Croacia, ocurrida hace apenas dos décadas, y la discriminación y los crímenes de odio a los que sigue expuesta la comunidad serbia. Lo interesante del filme recae en la construcción de su argumentación, pues nos introduce en la historia de Alexandra Zec, —una niña de 12 años de origen serbio, asesinada cruelmente en medio del caos tras el final de la guerra y convertida en mártir—, a través del montaje de una obra teatral sobre dicho acontecimiento. Así, mediante el ensayo de la obra, es que se filtra el problema y su análisis. En cierto momento, el grupo de actores que conocemos, en su mayor parte ciudadanos croatas, se cuestionan la forma mientras planean la obra: ¿cómo abordar el contexto político de manera implícita?, se preguntan, ¿cómo abordar la diferencia? ¿Cómo salvar la distancia entre el panfleto de izquierda sin sentido y la denuncia profunda?

Mientras el montaje avanza y el estreno de la obra se aproxima, conocemos a detalle la postura de cada involucrado al respecto del tema pues los actores representan cada uno una postura específica respecto del conflicto. Como si se tratara de un caldo de cultivo, cada uno pareciera exponer un sector social. El filme no niega la tragedia ni a la víctimas, pero da voz a los herederos del conflicto desde diferentes trincheras, abismándolo.

A diferencia de otros tantos problemas similares en el mundo, los croatas y serbios son de apariencia similar; fenotípicamente no son tan distantes y su origen étnico es fácilmente escondido con solo cambiarse el apellido. Y aún así, la memoria histórica pareciera condenarlos a seguir enfrentándose, detalle que se evidencia con mayor fuerza sobre el escenario, en medio de un ensayo. El doble documental de Nebojša Slijepčević revela, en el diálogo que propone entre realidad y puesta en escena, la complejidad del conflicto.

Otro tema constante en el cine documental de los últimos años apunta a los grandes movimientos migratorios alrededor del mundo; filmes que una y otra vez dirigen su mirada a las causas y consecuencias detrás de las personas que viajan a otros países para tener una vida más digna. Filmes como El muro fronterizo (Die bauliche Maßnahme, 2018) de Nikolaus Geyrhalter o It’s Going To Be Beautiful (2018) de Luis Gutiérrez Arias y John Henry Theisen, sin embargo, abordan el tema alejándose de los tópicos habituales, prefiriendo indagar desde posiciones dispares, incluso entre ellos. El muro fronterizo que da nombre al primer filmerefiere al paso de Brenner, en Tyrol, frontera que une Austria con el norte de Italia, y que en últimos años ha sido testigo del cruce de incontables refugiados sirios en busca de mejor calidad de vida al norte de Europa. No obstante, el cineasta decide centrar su atención en los provinciales habitantes del pueblo austriaco, revelando la oscuridad detrás del apabullante y armónico paisaje alpino: “Yo no tengo problema con los migrantes, pero…” se escucha decir constantemente, casi en cada uno de los testimonios. Invirtiendo el recurso de la entrevista en cámara, El muro fronterizo se sirve de los testimonios para evidenciar a un pueblo intolerante, racista y mimado de manera muy sutil.

Otro tema constante en el cine documental de los últimos años apunta a los grandes movimientos migratorios alrededor del mundo; filmes que una y otra vez dirigen su mirada a las causas y consecuencias detrás de las personas que viajan a otros países para tener una vida más digna. Filmes como El muro fronterizo (Die bauliche Maßnahme, 2018) de Nikolaus Geyrhalter o It’s Going To Be Beautiful (2018) de Luis Gutiérrez Arias y John Henry Theisen, sin embargo, abordan el tema alejándose de los tópicos habituales, prefiriendo indagar desde posiciones dispares, incluso entre ellos. El muro fronterizo que da nombre al primer filmerefiere al paso de Brenner, en Tyrol, frontera que une Austria con el norte de Italia, y que en últimos años ha sido testigo del cruce de incontables refugiados sirios en busca de mejor calidad de vida al norte de Europa. No obstante, el cineasta decide centrar su atención en los provinciales habitantes del pueblo austriaco, revelando la oscuridad detrás del apabullante y armónico paisaje alpino: “Yo no tengo problema con los migrantes, pero…” se escucha decir constantemente, casi en cada uno de los testimonios. Invirtiendo el recurso de la entrevista en cámara, El muro fronterizo se sirve de los testimonios para evidenciar a un pueblo intolerante, racista y mimado de manera muy sutil.

Mientras los austriacos discuten la posibilidad de colocar un muro físico que detenga el paso de los migrantes, el Gobierno de Estado Unidos manda a hacer pruebas de los prototipos para el muro en su respectiva frontera en conflicto. En el cortometraje It’s Going To Be Beautiful, de Luis Gutiérrez Arias y John Henry Theisen aborda el problema desde la mirada casual y anodina de los involucrados en dichas pruebas, filmando los prototipos, indagando en las cualidades de cada unos de los modelos, reproduciendo en pantalla la frialdad de la patrulla fronteriza. El cortometraje, de tono mucho más abstracto, llega de igual manera a las conclusiones del largometraje austriaco: en el fondo, el problema radica en la deshumanización y falta de empatía.

Si en su texto Rivette se preguntaba por la forma “correcta” de filmar el horror, de abordar en lo cinematográfico la vida de aquellos que han sufrido violencia indecible, la pregunta trasciende ese único tema y establece un parámetro. Mediante la forma, la realidad cobra volumen en el cine documental, supera la simple captura de la acción, apela al acontecimiento y produce también una manera de asumir y aproximarse al mundo. Una manera que, indefectiblemente, corresponderá a los intereses del cineasta en turno, pero que, no obstante, a través de su forma, apele a la ternura y la dignidad en lugar del espectáculo.

Eduardo Cruz es ilustrador independiente y crítico de cine. Coeditor de la revista digital Correspondencias. Cine y pensamiento. Colabora con los medios Tierra Adentro, Icónica y La Tempestad, y con el Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). Recientemente fue seleccionado en el programa Talent Press 2018 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). Actualmente realiza estudios de maestría en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM.

Este texto es una de las seis reflexiones que se escribieron sobre las rutas de la programación diseñadas para Ambulante en su 14ª edición, las cuales fungen como una propuesta de los programadores para navegar la selección del festival. Cada una esboza algunas coincidencias entre filmes y las inquietantes preguntas que lanza el cine a los espectadores.

- Artes

- Conflictos sociales

- Educación

- Familia

- Género

- Justicia

- Memoria social

- Niñez

- Política

- Violencia

- Gira Ambulante

Zacatecas 142-A, Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México